〔1〕へ 〔3〕へ

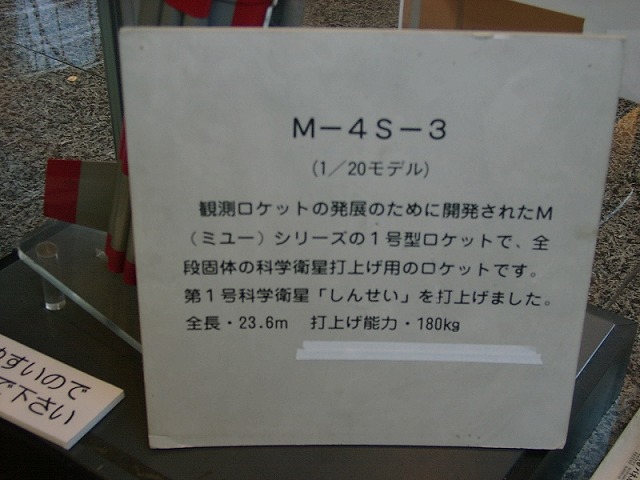

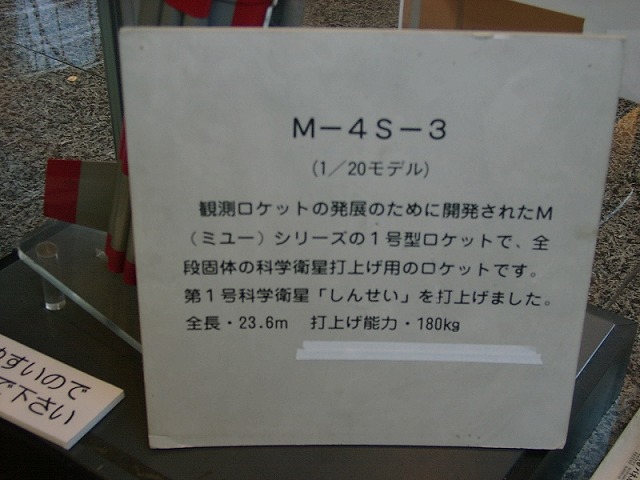

M−4S−3ロケット。科学衛星しんせいを打ち上げました。

それより一世代前の、M−3C−1ロケット。フェアリング(衛星を収める先っぽのところ)がクリアカットモデルになっています。

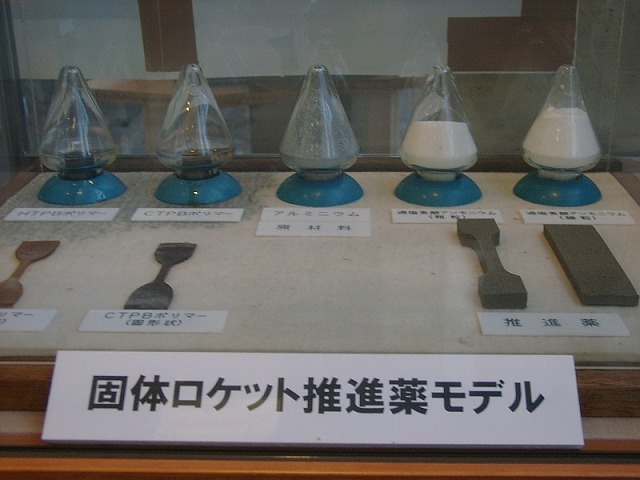

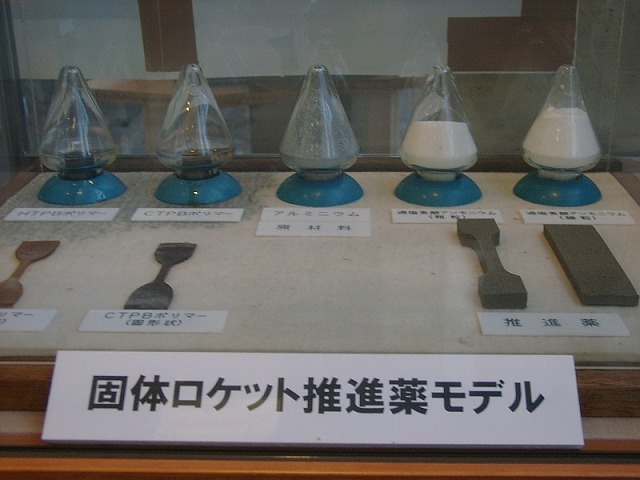

固体ロケットというのは日本の誇る技術です。……よくわからないときのコメントの例。

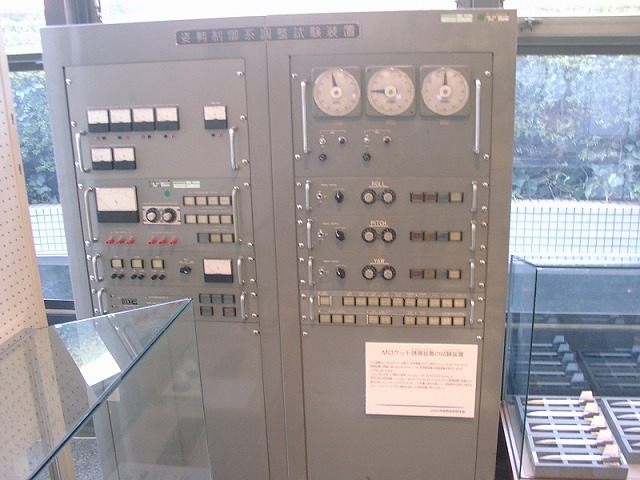

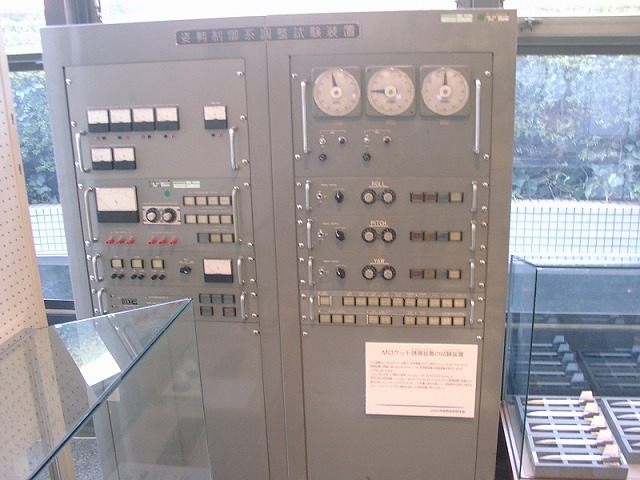

姿勢制御系調整試験装置、とあります。昔のコンピュータだ! 電子計算機と呼ばれていたころの!

見ろ! ペンシルロケットが鉛筆のようだ! ってそういう名前ですが。水平実験に用いた実機、とあります。

2段式のペンシルもあったのですね。

ペンシルの次はベビーロケットを開発しました。S、T、Rの三つのタイプがあり、これはT。

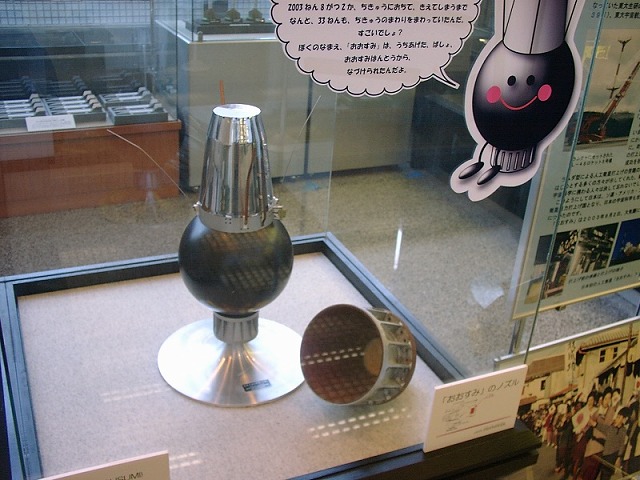

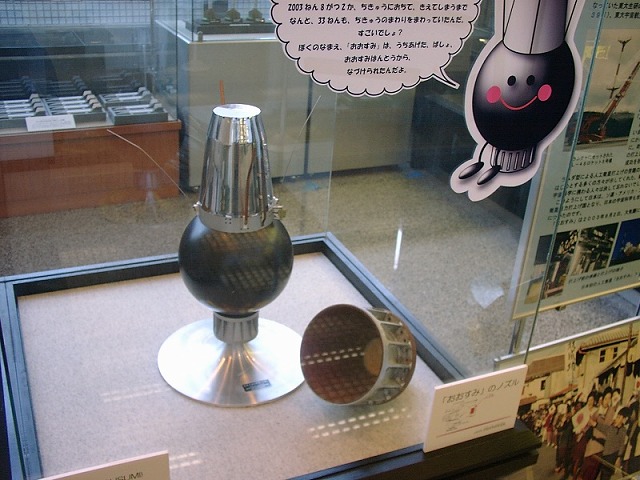

名前が反射で見えませんが、この愛嬌あるスタイル! 日本初の人工衛星、おおすみです。なんと2003年8月2日05時45分まで周回していました。

我が国二つ目の衛星、たんせいです。その名は開発した東京大学のスクールカラー、淡青から。

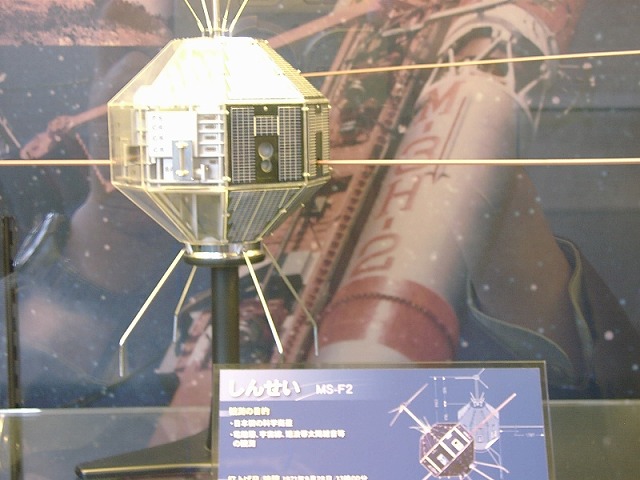

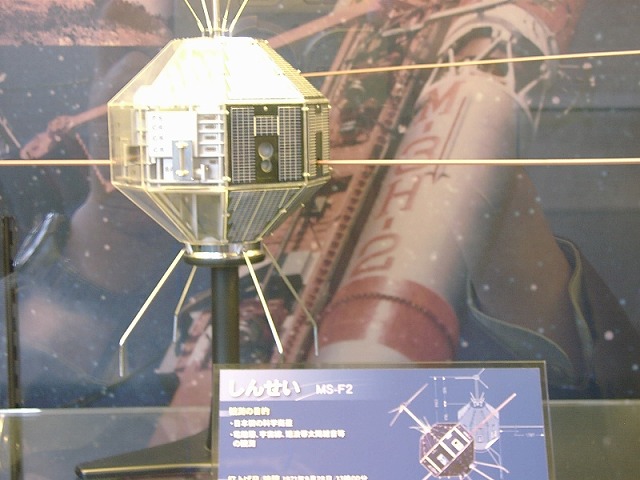

第一号科学衛星、しんせいです。命名は新星から。

衛星図鑑でもおなじみ、さきがけとすいせいのコンビです。日本で初めて地球の重力圏を脱しました。さきがけが運用テストを行ない、すいせいがハレー彗星に接近しました。

あけぼのとぎんが。あけぼのはオーロラを観測して21年。ぎんがは新星などの出すX線を観測しました。

なんてかわいらしいフォルム。「打ち上げ地にちなんでおおすみと命名します」 地元内之浦の人への感謝の印である。

なんだっけ? これだけめだって大きいのに。

【後日付記】バスを共通することで使いやすくするSPRINTだそうです。MSXのようなものか。

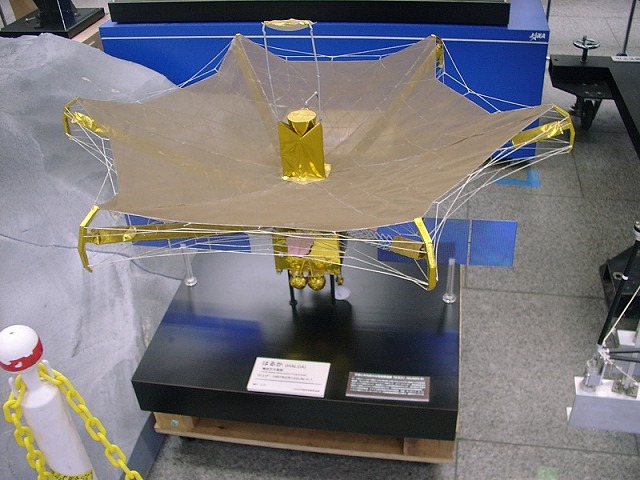

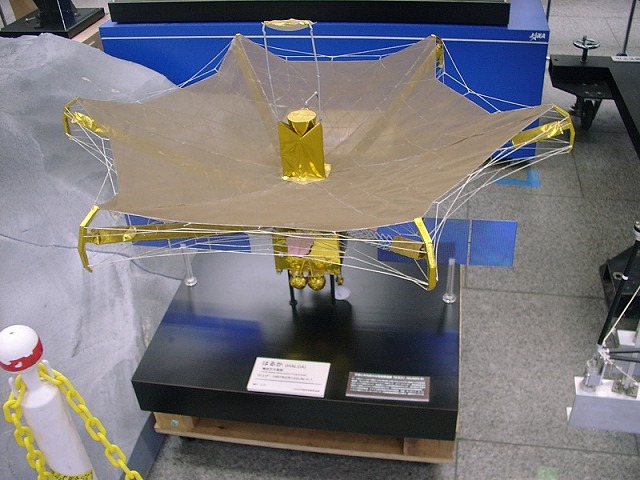

電波天文観測衛星はるか。直径10メートルほどのアンテナを持っています。はやぶさの一つ前、MUSES-Bという名前で呼ばれていました。

これもよくわかりません。

【後日付記】気球を使った微小重力(いわゆる無重力)実験装置だそうです。気球で40km上空まで上昇し、黄色いロケットもどきが落下してその中で微小重力環境を作ります。

ラジオゾンデ?

【後日付記】違いました。ゼロプレッシャー気球のスケールモデルです。

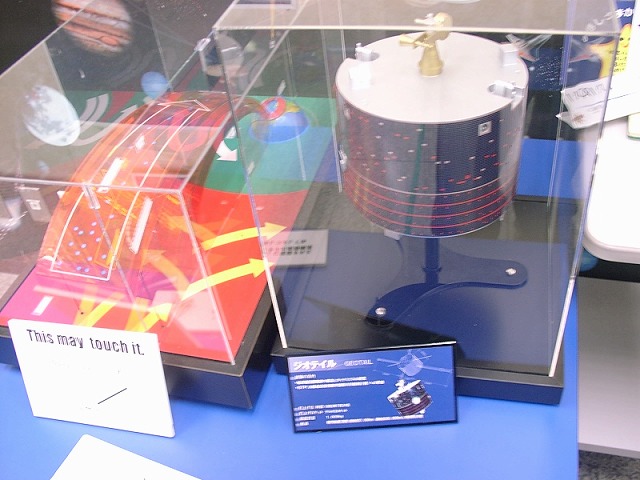

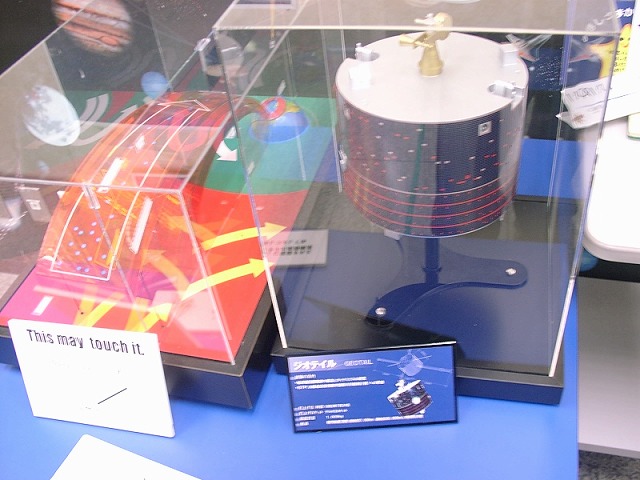

ジオテイル。地球の磁気は太陽からの風で流されている。その尻尾を観察するから命名された。ケープ・カナヴェラルで打ち上げ。

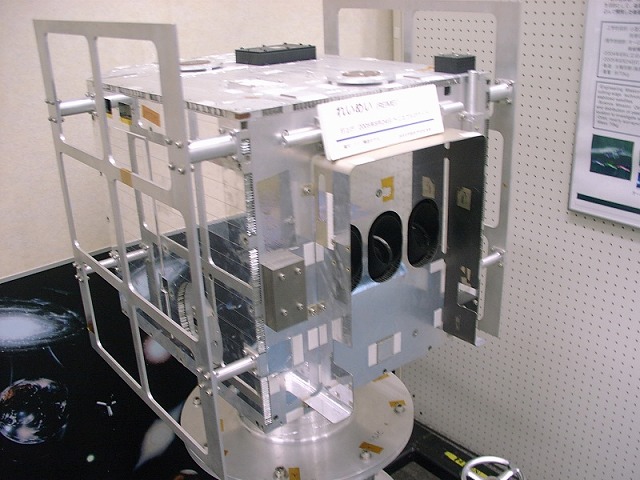

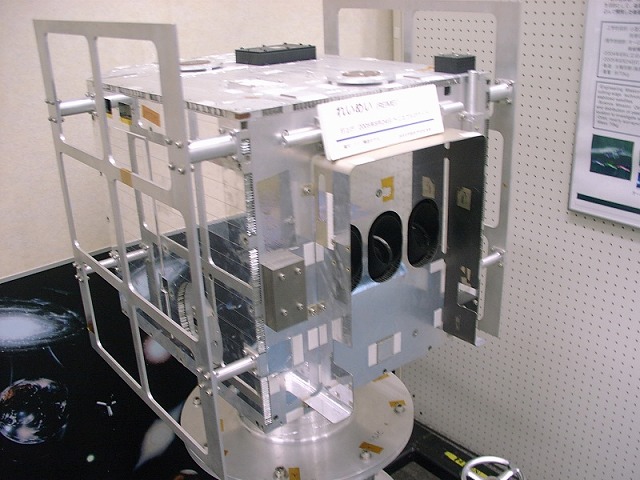

ピギーバッグ衛星であるれいめい。重さはわずか60kg。

太陽観測衛星ようこう。観測対象が太陽なので、画像が絵になる。「ベストショット10」

工学実験衛星ひてん。コードネームはMUSES-A。月スイングバイ実験を何度も行なった。子衛星はごろもの投入にも成功。かぐやの母か。最後は自ら月周回軌道に入り、豊かの海に着陸。ドイツからクラウディアさんという研究者が来て、日独親善に貢献したとか。

トップへ 〔1〕へ 〔3〕へ